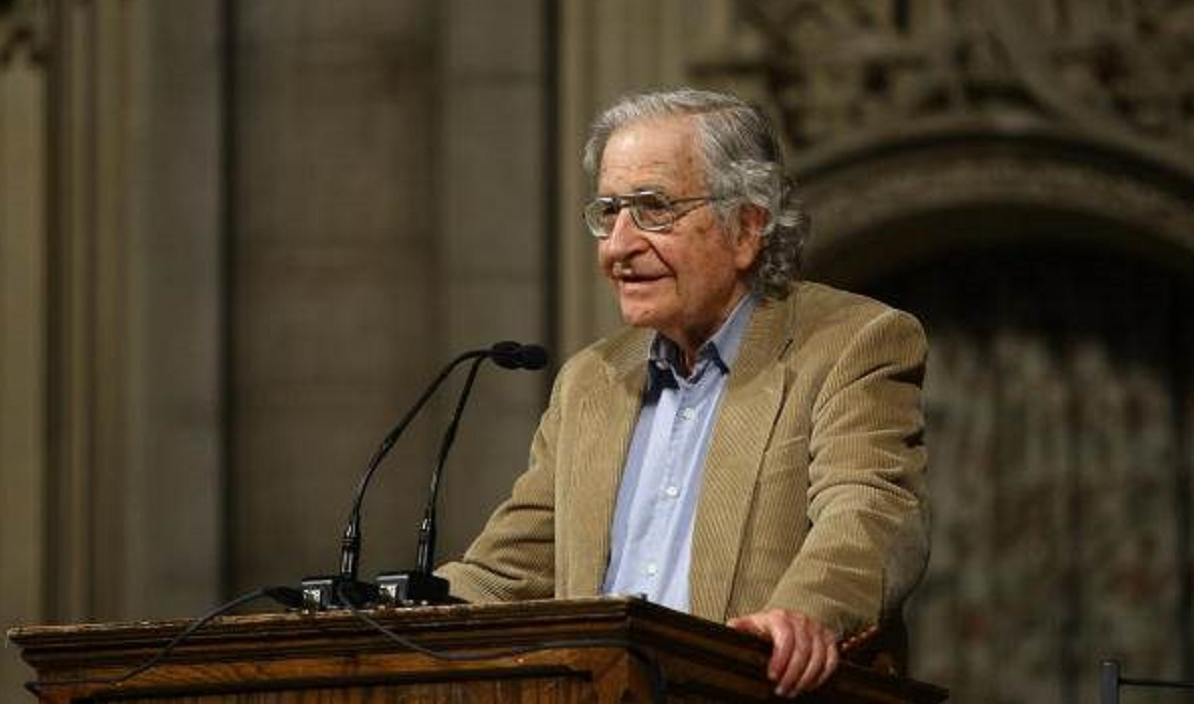

বাজারি শিক্ষা বাস্তবিক অর্থেই ক্ষতিকর : নোয়াম চমস্কি

লেখা: বাহাউদ্দিন আহমেদ

সাক্ষাৎকারটি বিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক নোয়াম চমস্কি-র প্রকাশিত বই ‘অপটিমিজম ওভার ডেসপেয়ার’ থেকে নেয়া। বইটিতে পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বায়নের বহুবিধ প্রভাব ও পরিণত নিয়ে আলাপ করেছেন তিনি। পেঙ্গুইন থেকে প্রকাশিত ওই বইয়ে সি জে পলিক্রেনিউ-এর সঙ্গে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা, সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজের পরিবর্তন নিয়ে কথা বলেছেন চমস্কি। এখানে শিক্ষা নিয়ে আলাপের অংশ থেকে চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তর্জমা করে পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হলো-

সি জে পলিক্রেনিউ : এনলাইটেনমেন্ট বা আলোকায়নের সময় থেকে শিক্ষাকে সব সময় অজ্ঞতার আসর থেকে মানুষকে মুক্ত করে একটি সুন্দর পৃথিবী গড়ার হাতিয়ার হিসেবে দেখা হয়। আসলে শিক্ষার সঙ্গে গণতন্ত্রের সম্পর্কটা কী? নাকি আসলে ওইসব সম্পর্কের আলাপ এক ধরনের কল্পকথা যে রকমটি ‘নিল পােস্টম্যান’ তার বই ‘দি অ্যান্ড অফ এডুকেশন’-এ দাবি করেছেন?

নোয়াম চমস্কি : আমি মনে করি না, এর কোনাে সোজা-সাপ্টা জবাব আছে। আসলে আজকের এই শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক- উভয়ই আছে। এক্ষেত্রে বলা যায়, প্রকৃত গণতন্ত্রকে কর্মক্ষম দেখতে চাইলে অবশ্যই শিক্ষিত জনগণ প্রয়োজন। তবেই ওই ‘শিক্ষিত’ হওয়া মানে শুধু কোনাে কিছুর হদিস পাওয়া নয়, বরং কোনাে কিছুকে খোলাখুলি জানার তাগিদ অনুভব করা এবং ওই জানা-বোঝাকে ফলদায়ক করে তোলা।

মনে রাখতে হবে, যুক্তরাষ্ট্র বেশ ধনী দেশ হলেও দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের আগে এর সাংস্কৃতিক উন্নতি তেমন হয়নি। কেউ যদি তখন বিজ্ঞান ও গণিতে উচ্চ শিক্ষা নিতে চাইত তাহলে তাদের প্রথম পছন্দ হতো ইউরোপ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঘটনাটা উল্টে গেছে। তবে এই দেশে যেটি আলাপের মূল পয়েন্ট তা হলাে, কীভাবে যুক্তরাষ্ট্র জলবায়ুর পরিবর্তনকে মোকাবেলা করবে। অবশ্য এ দেশের ৪০ শতাংশের বেশি মানুষ ওই সমস্যাকে সমস্যা আকারেই দেখে না। তারা মনে করে, এ সমস্যার সমাধান করতে খোদ যিশুকে আসতে হবে।

আজকাল যেসব শিক্ষা কার্যক্রম দেখা যায় এর সবই বাজারি শিক্ষা। মানে, বাজারের চাহিদা কেন্দ্র করে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। ফলে তীব্র প্রতিযোগিতা, বেসরকারিকরণ এবং শিক্ষা ব্যবহার করে বাণিজ্যিক লাভ আদায় নানানভাবে আমাদের নৈতিক মূল্যবোধ নষ্ট করে দিচ্ছে, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে ছোট করে দেখছে। আসলে আপনি একটি উন্নত ও ইনসাফের দুনিয়া প্রতিষ্ঠায় কী ধরনের শিক্ষা জরুরি বলে মনে করেন?

চমস্কি : মূলত আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসের শুরুর দিকে শিক্ষার দুটি মডেলকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছিল। এক সময় শিক্ষাকে একটি ফুটো পাত্র আকারে দেখা হতো যেখানে হয়তো একজন পানি দিচ্ছে কিংবা কেউ শিক্ষাকে মন্ত্র হিসেবে দেখছেন যার জোরে যে কেউ তার নিজের মতো করে জ্ঞানের রাজ্যে হাঁটতে পারেন, ‘অন্বেষণ ও সৃষ্টি’র পথে নিজেকে প্রতিনিয়ত উন্নত থেকে উন্নততর করে তুলতে পারেন। ওই ধারার শিক্ষার কথা বলছেন ভনহাম বোল্ডট। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জনক হিসেবে তাকে আজ ধরা যায়।

জন ডিওয়ে, পাওলো ফ্রেইরিসহ যারা প্রগতিবাদী ও ক্রিটিকাল শিক্ষা নীতির প্রবক্তা আছেন তারা আমার মতে বোল্ডট-এর চিন্তাকে আরো বিস্তৃত করেছেন। তা গবেষণাধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ে নানানভাবে আলোচনায় আনা হয়। কেননা শিক্ষা প্রদান ও গবেষণা বিষয়ে এসব আলাপ খুব জরুরি, বিশেষ করে বিজ্ঞানের নানান আলাপে। এমআইটির এক পদার্থবিদ বলতেন, আমরা আমাদের সিলেবাসের কতটুকু কাভার (শেষ) করেছি সেটি গুরুত্বপূর্ণ নয়। এর মধ্য দিয়ে আপনি কী ডিসকভার (আবিষ্কার) করতে পেরেছেন সেটিই মুখ্য।

কিন্ডারগার্টেন পর্যায়েও ওই ধরনের চিন্তার বিকাশ ঘটানো হয়েছে। এই ধরনের চিন্তা শুধু বিজ্ঞান বিভাগ নয়, সব শিক্ষা ব্যবস্থাতেই উপযোগী। আমিও ডিওয়ে-র চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত বিদ্যালয়ে পড়েছি যখন আমার বয়স মাত্র ১২ বছর। সেখানে ব্যাপক অভিজ্ঞতা হয়েছে যা অন্যান্য বিদ্যালয় থেকে একেবারেই আলাদা। আমার স্কুলটি পাত্র-পানির মডেলটি অনুসরণ করত। এর বাইরে যেসব মডেল কাজে লাগানো যায় তা হলো, ভরসা থাকে যে, ওই শিক্ষিত জনগোষ্ঠী সবক্ষেত্রেই বর্তমানের নানান সমস্যার মুখোমুখি হতে পারবে।

বাজারি শিক্ষা যেটির কথা আপনি বললেন সেটি নিঃসন্দেহে আমাদের দুর্ভাগ্য, বাস্তব অর্থেই ক্ষতিকর। ওই ব্যবস্থাকে আমি মনে করি, জনতার প্রতি উদারতাবাদের এক কঠোর চপেটাঘাত। আসলে বর্তমান দুনিয়ায় ব্যবসার মডেল অনুযায়ী তাদের দরকার ‘দক্ষ’ জনশক্তি। এর মানে, যে কোনাে কাজের জন্য নিজেকে উপযোগী করে তোলা। এটিকে এলেন গ্রিনস্প্যান ‘উঠতি শ্রমিক নিরাপত্তাহীনতা’ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ কারণে দীর্ঘ মেয়াদি চুক্তির চাকরিগুলোকে আর আগের মতো গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না। এর ধরনের পরিণতি শ্রমিক, শিক্ষার্থী, গবেষণা, এমনকি আমাদের উচ্চ শিক্ষা নিতে চাওয়া সবার জন্যই।

উচ্চ শিক্ষার পুরো ব্যবস্থাটিকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানমুখী করলে এর ফল খুবই হাস্যকর। আমেরিকার অঙ্গরাজ্য উইসকনসিন-এ, গভর্নর স্কট ওয়াকারসহ কয়েক ব্যক্তি সেখানকার ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্যবসায়ীদের ‘সেবার’ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। এ জন্য শিক্ষা বাজেটও কমিয়ে আনা হয় এবং অস্থায়ী কর্মচারীও নিয়োগ দেয়া হয়, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান চরিত্র ‘জ্ঞানপিপাসা’কে পর্যন্ত বদলে দেয়ার চেষ্টা হয়েছে যেটি তাদের ব্যবসায়ের জন্য ক্ষতিকর। পরে অবশ্য ওই খবর ছড়িয়ে পড়লে তারা এটিকে ভুল আখ্যা দিয়ে সব ঠিক করে নেন। ফলে যা হচ্ছে, তা শুধু যুক্তরাষ্ট্রে হচ্ছে না, হচ্ছে সবখানেই। এমনকি ব্রিটেনে পর্যন্ত প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তৃতীয় সারির ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়েছে। যেমন- অক্সফোর্ড-এর প্রসিদ্ধ বিভাগগুলোকে পর্যন্ত বাজারে তাদের কাজের প্রমাণ রাখতে হচ্ছে। যদি বাজারে কোনাে পাত্তাই না থাকে তাহলে মানুষ কেন গ্রিক সাহিত্য পড়বে? ব্যবসায়ী শ্রেণির পুঁজিবাদী তত্ত্বকে পুরো সমাজে ছড়িয়ে দেয়ার কারণেই কুৎসিত ওই ফল।

উচ্চশিক্ষাকে সবার জন্য বিনামূল্যে করে দিতে মার্কিন মুল্লুকসহ সব দেশকে কী করতে হবে? সশস্ত্র বাহিনীর ব্যয় ও জেলখানা স্থাপনের ব্যয় কমিয়ে শিক্ষায় খরচ বাড়াতে হবে তাহলে? এতে কি আমাদের পরিচয়ের রাজনীতিতে যে ঐতিহাসিকভাবে দখলদার, হামলাকারী ও বর্ণবাদী চরিত্র আছে এতে কোনাে পরিবর্তন হবে?

চমস্কি : ওই ব্যাপারটিকে অতটা গভীরভাবে দেখি না। যুক্তরাষ্ট্র শুরু থেকেই ওই গুণাবলির উদাহরণ। কিন্তু শিক্ষায় এর অগ্রগতিও বেশ ভালাে ছিল। অবশ্য এর উদ্দেশ্যটি বেশ সুবিধার ছিল না। কৃষকদের ধরে ধরে যন্ত্রের দুনিয়ায় প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন তারা। এতে কিছু লাভও যে হয়েছে তা স্বীকার করতে হবে। কিছুদিন আগেও ওই উচ্চ শিক্ষা সবার জন্য বিনামূল্যে ছিল। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর শুধু বেতন নয়, আলাদা বরাদ্দও দেয়া হতাে যারা কলেজের গণ্ডিতে পা রাখতে পারেনি। এতে তারা ব্যাপক লাভবান হয়েছে। তা বিশ্ব যুদ্ধ-পরবর্তী বেশ কাজে লেগেছে। এমনকি বেসরকারি কলেজগুলোর বেতনও ছিল কম এবং খরচের বাকি দিক দিয়ে এটি জার্মানির কাছাকাছি ছিল। এছাড়া তখন সেটি নরওয়ে ও মেক্সিকো-র মতাে গরিব দেশের ভালাে শিক্ষার জন্য সুনাম অর্জনকারীর দেশের সঙ্গে তুলনা হতাে আমেরিকার। ফলে বিনামূল্যে শিক্ষাদান করাতে যুক্তরাষ্ট্রকে খুব বেশি কিছু করতেও হবে না। একই কথা স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও খাটে।

শিল্প এলাকায় অনেককে দেখা যায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় থেকেও শিক্ষা-রাজনীতি-ইতিহাস বিষয়ে ভাবেন এবং বদলে দিতে চান। অথচ তারা কোনাে ভালাে শিক্ষা পাননি। অনেক শ্রমিক যেমন ভোগবাদে মেতে আছেন তেমনি কেউ কেউ রাজনীতির আলাপে আছেন, দলকেও সমর্থন দিচ্ছেন। অথচ যাদের সমর্থন দিচ্ছেন তারা আবার স্বয়ং নিজেরাই পুঁজিবাদের তল্পাবাহক। এই যে শ্রেণির ক্ষেত্রে এ ধরনের দিক পাই, কেন পাই?

চমস্কি : পরিবর্তন যতদূর দেখি তা হতাশাজনক। এ ধরনের প্রবণতা বেশির ভাগই হয় ইউনিয়ন আর কিছু শ্রমিক দলকেন্দ্রিক। তাদের কারো কারো সঙ্গে আগে থাকতাে বুদ্ধিজীবীদের দলও। স্নায়ুযুদ্ধের পর সব বদলে গেছে। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান তাদের স্বার্থে দিনের পর দিন বাকিদের ব্যবহার করছে। শ্রম বিপ্লবের শুরুতে শ্রমিকদের সংস্কৃতি বেশ জীবন্ত ও আলোকিত ছিল। ওই নামে জোনাথান রোজ-এর একটি বইও প্রকাশ হয়েছিল, ‘দি ইন্টেলেকচুয়াল লাইফ অফ দি ব্রিটিশ ওয়ার্কিং ক্লাস’। এটিই প্রমাণ করে শ্রমিকরা কেমন পড়াশোনা করতেন। তিনি এটিকে প্রলেতারিয়েত-এর ‘জ্ঞানের চজফ প্রতি আগ্রহ’কে ‘ব্রিটিশ আভিজাত্যের ভয়ানক নাক সিটকানো’র পাল্টাপাল্টি হিসেবে দেখেছেন। আমেরিকার ক্ষেত্রেও ওই ব্যাপারটি সত্য। যেমন- পূর্ব ম্যাসাচুসেটস-এ কোনো শিক্ষিত ব্যক্তিকে ক্ল্যাসিক সাহিত্য পড়ানোর জন্য ভাড়া করতে পারতেন কোনো কামার। কারখানায় চাকরি করা নারীরাই ওই সময়ের সমসাময়িক সাহিত্যগুলো পড়তেন যেগুলোকে আজ আমরা ক্ল্যাসিক বলছি। তারা দাবি করেছিলেন ওই শিল্প ব্যবস্থা তাদের স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি থেকে দূরে রাখছে। এটি অনেক দিন ধরে চলেছিল।

ত্রিশের দশকের আমেরিকা আজ আর তেমন মনে করতে পারি না। আমার পরিবারের অনেকেই ওই সময়ের বেকার ছিলেন। কেউ কেউ স্কুলের চৌকাঠে পা পর্যন্ত রাখেননি। কিন্তু তারা উচ্চ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে আসা-যাওয়া করতেন। তারা ওই সময়ের আলোচিত নাটক, বুদাপেস্ট স্ট্রিং কোয়ার্টেট গানের মজলিস, নানান মনঃসমীক্ষাসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন বিষয়ে নিজেদের মত দিতেন। তখন শ্রমিকদের শিক্ষিত করার আলাদা উপায় ছিল- অনেক বিজ্ঞানী ও গণিতবিদ ওই উপায় তৈরি এবং পরিচালনায় নিজেদের ব্যস্ত রাখতেন। এর অনেক কিছুই আজ আর নেই। তবে অনেক কিছুই ফিরিয়ে আনা সম্ভব।